中国城市空间文化特质

作为城市空间单元的城市细胞

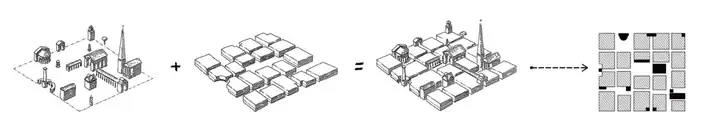

在《新城改造中的城市细胞修补术——陆家嘴再城市化的教学实验》①[1]一文中,作者将莱昂·克里尔(Leon Krier)的两类城市空间构成单元——一类以单体形式出现的纪念性建筑物(“图”细胞,以下简称“图细胞”)以及另一类由多个普通的相互关联的建筑物组合而成的复合体(“底”细胞,以下简称“底细胞”)[2]解释为城市细胞(Urban Cell)。由此形成的城市细胞具有四个特点:首先,它是定义城市空间的最小单元,具有独立性和完整性,四周被城市空间环绕;其次,细胞内的空间构造不具备城市属性;第三,城市细胞在功能上具有独立性,是城市的功能单元;第四,城市细胞具有类型学特点,可以产生变形,具有灵活性和适应性。城市空间由这些城市空间单元构成,后者以细胞的形式呈现,它的内部构造及其相互关系决定城市空间的品质。

克里尔:两类城市细胞建构的城市

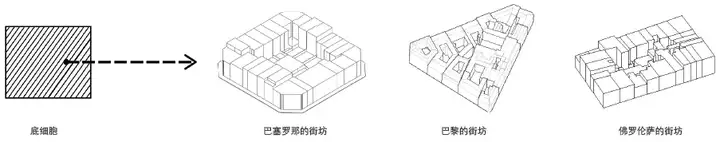

从克里尔传统欧洲城市的建构单元中能够看出,大量的底细胞是城市空间营造的基础。构成底细胞的建筑物因为城市空间建构的需要,造型上服从大局,共同构成完整的城市细胞。如巴塞罗那、巴黎、佛罗伦萨的城市街坊虽然具有不同的形态,但均以塑造城市公共空间为主要目的,注重边界形态的完整性,临街界面由一栋栋建筑肩并肩相连构成,向城市开放且承载丰富的功能,为城市提供活力。相反,内部的院落大多只是满足通风采光等技术需求[3],没有城市意义,一般也不具备邻里交往的价值,当然不是营造的重点。由于城市生活发生在城市公共空间里,而不是内院中,与之相适应的是外向性的细胞构造。细胞与细胞之间的组织结构以网格为基础,由大量的底细胞填充,互相之间形成人性化尺度的街道,网格中局部抽掉一些底细胞构成广场。图细胞与底细胞共同作用使城市空间富于变化,用简单的类型创造出多样性的空间。

欧洲城市的几种底细胞

以空间建构单元为线索,克里尔对欧洲传统城市空间的建构方式进行了总结,这种机制一直传承至今,成为后现代欧洲城市空间营造的主流策略。借用这种欧洲的方法来审视中国空间,下文试图解答传统的中国城市细胞的内部构造特点与相互关系,并观察分析中国城市细胞在历史上发生的变化,以此总结中国城市空间的恒定特质。本文的目的不仅仅在于揭示中国空间的文化基因,中国城市细胞概念更大的价值在于为中国城市空间研究提供一种新的视角,并且它有潜力成为一种城市设计的普适性操作工具。

2

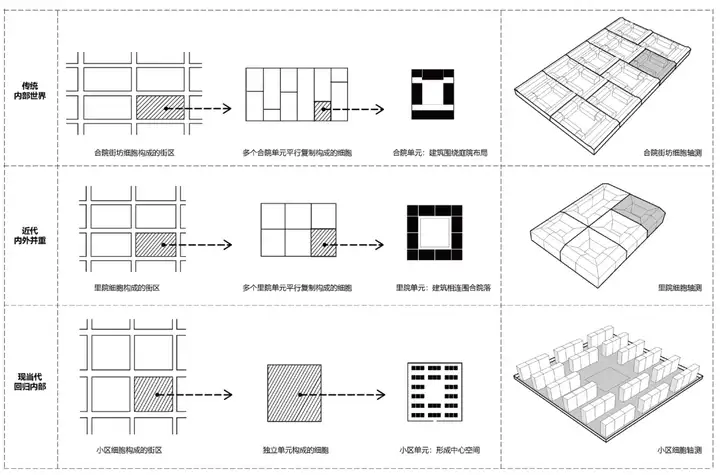

作三个时期的中国城市细胞

传统的中国城市空间建构在整个古代展现出强烈的稳定性,直到近代在外来文化影响下才发生了大的变化;到了现当代,城市似乎已经与传统失去了关联。但本文的分析基于一种基本判断,即中国城市空间的发展或演变始终沿袭着某种准则,保证了中国城市空间文化基因的传承。以此为基础,下文选择中国传统、近代、当代三个典型时期,通过三种典型城市细胞的形态类型分析,观察中国空间建构机制的不同特点,揭示变化背后不变的价值。作为副产品,城市细胞概念的跨文化普适意义也希望同时得到揭示。

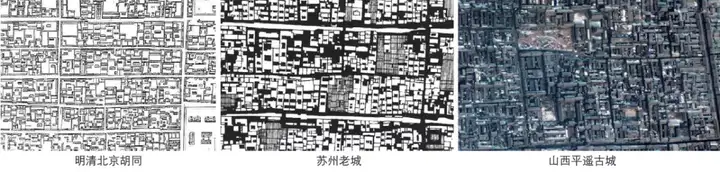

2.1 传统城市细胞:合院同构的内向世界

中国传统城市的典型类型是合院,众多的合院单元平行复制,背靠背连接构成街坊,街坊平行复制进而构成以街道为骨架、以合院街坊作为空间单元的古代城市。合院在古代中国具有广泛的适用性,如北京的四合院,山西的窄院,徽州、江南的天井式民居,云南的一颗印等等。合院表达了以家庭为单位的中国社会结构,尽管不同地区的合院有着形态差异,但均遵循着这一建构原则。明清北京城最为典型,绘制于1750年的《乾隆京城全图》清晰地呈现了北京城的空间结构,同样的结构也出现在平江府(苏州)、山西平遥等地区。形态的差异主要表现为:北方的合院尺度大,建筑多为单层;南方的合院尺度较小,建筑层数高,布局更为灵活。

传统城市细胞——合院构成的街坊

合院同时也是支撑家庭的空间单位,每家可以拥有一进或多进院落,合院的进深与进数是由主人的身份地位、经济状况以及实际需求决定的[4]。街坊有的边界整齐,有的形态不规则,在空间的同构原则下呈现出细微差异。下文将以北京四合院街区为例,深入剖析中国传统城市细胞的构成。

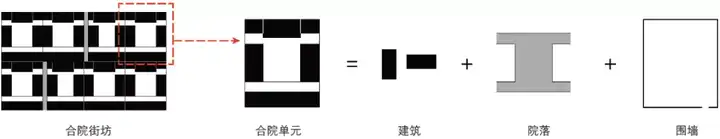

2.1.1 合院街坊:平行合院的单元重复

欧洲的城市细胞是由多个建筑相互联结而成的复合体,构成完整而连续的细胞边界,进而定义街道、广场等城市公共空间。同样的建构机制也出现在明清北京城中,作为城市细胞的街坊被继续切分,形成一个个完整而稳定的、具有类型学意义的合院单元,以此组织建筑与庭院。单元与单元背靠背相连,平行复制构成街坊,互不影响,由胡同连接各院落单元的入口,建筑形式高度相似,整体呈现同质均匀特征,互相之间无交集。

明清北京城中的街坊:由众多合院平行复制构成

2.1.2 合院单元:家庭生活的内向空间

合院单元以自身完整稳定的逻辑来组织内部空间。以家庭为单位展开的庭院空间有着对自身内部系统完整性的高度要求,其独立性促使了一种平行组织关系的形成。单元的边界首先由围墙来定义,简单、明确地划分出内与外,单元内部以院落为空间组织的核心。庭院是首要的,然后才是房子。院落的支配地位带来了四周建筑的向心性,使单元内向发展。系统中重点营造的庭院仅属于单元内部,并不属于城市。合院内部的建筑不与城市直接发生关系,而只与庭院直接相连。庭院与庭院串联起来,最终通过院墙上的大门与城市连接。

街坊中合院单元的内部构造

建筑为单层,相互独立的正房与东、西厢房围合庭院,形成鲜明的等级秩序,以展现家庭结构的尊卑有序。建筑的主要立面与开口均朝向庭院,房屋的立面并不构成大街上的景色。这一特点与西方城市存在显著差异。在欧洲传统城市中,建筑的主要立面朝向街道,临街的入口和大量的开窗使建筑与街道、广场空间形成交流,临街立面的造型相较于朝向内院的立面也更精美考究。中国传统城市则正相反,街坊的外边界是由合院的围墙组成的,朝向内部庭院的精美建筑立面与城市无关,围墙将院落内部的丰富世界包裹起来,切断了内外的联系。

左图:围绕院落向心布局

右图:北京茅盾故居和梅兰芳故居的院落内景(2018年)

中国传统城市街坊的内向性显然与欧洲街道两侧的建筑界面形成了巨大的反差。划分细胞单元的墙体没有具体的使用功能,无法为街道提供行为支撑,也无法为城市街道提供活力。街道只剩下纯粹的交通属性,而合院内部承载着家庭生活的一切,相当于将公共生活进行了变性,并将其挤压到院子里面了。

封闭的外界面:北京南官房胡同和帽儿胡同(2018年)

2.1.3 内向性的城市细胞组织

内部世界为中心的原则决定了细胞与细胞之间不可能发生关系,也决定了这种细胞同构的街区不可能对城市公共空间的建构产生积极影响。所以,传统中国城市的公共空间总体上是消极的。一般街道,如北京的胡同,常常通过围墙定义,只有繁华的商业街才采用开放的建筑正立面进行营造,而商业街直到宋代才出现。合院街坊被规划在一个大街、小街、胡同的三级道路系统里,道路的设定主要是交通需求,对于街道的其他公共功能很少关注。街坊的尺度也较大,东西向可达几百米,而南北进深仅几十米,后者的尺度基本是由合院的进深所决定的。街坊东西方向过长,常常不利于胡同之间的联系。街坊的边界很大程度上还受到合院内部形态的影响,总体上呈现出合院形态主动,街坊形态被动的局面。

2.1.4 小结:内向型的传统城市空间

合院街坊是典型的中国传统城市细胞,它一般由多个合院单元构成,每个单元包含建筑与庭院,并按照先庭院后建筑的逻辑形成内部子系统。庭院的中心地位带来了四周建筑的向心性,也形成了稳定的内部秩序,使得院落单元之间相互独立,平行组织。这个围绕家庭生活的内部小世界成为空间建构的核心,城市生活的淡化导致城市公共空间被忽视。

2.2 近代城市细胞:内外并重的邻里单元

近代,西方的新技术和新观念传入中国,把中国强行带上了现代化轨道。近代城市的一些新型空间,在上海、青岛、汉口等城市出人意料地得到了蓬勃发展。中国的殖民城市并未因外来影响而丧失自身的文化根基,而是在融合与调试之下适应了本土的习俗[5],由此衍生出兼具中西方城市空间文化的新类型。脱胎于欧洲的围合式街坊和联排式住宅,上海的里弄是将沪上的三合院按照联排式住宅以行列排布,并在外围周边沿街布置商业建筑,形成一种新的“围合+行列”类型,巧妙地应对了居住与商业两个重要的城市功能。随后这种类型传到了武汉,汉口的里分与里弄形式相近,也是“里”单元与“巷弄”的融合。类似的转译过程同样发生在青岛,大鲍岛地区于德租时期出现的里院,是西方的围合式街坊与中式院落的结合。

近代城市细胞类型

青岛里院作为近代中国重要的城市空间类型,在西方类型的本土化过程中表现得尤其典型。欧洲的街坊在经过不断适应本地的社会结构特征过程中逐渐被消化和演变,在民国时期稳定下来,成为青岛普通商住建筑的主要形式。在这里,传统的“院”始终扮演着空间的主角,与围合式街坊的外向性特点相结合而创造出内外并重的里院。

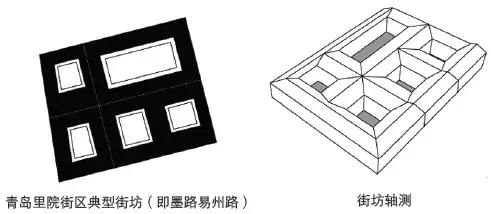

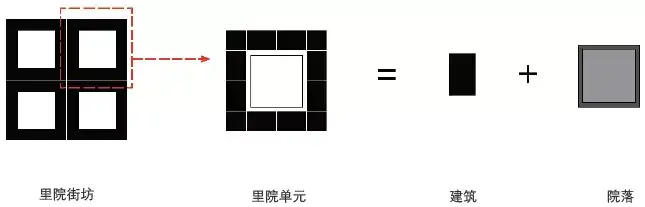

2.2.1 里院街坊:多院落的单元集合

青岛的里院是一个整体,看上去像西方围合式街坊的移植。但如果进入内部院落,却可以发现其空间构成逻辑带有强烈的中国空间文化色彩。一个完整里院街坊包含两个层次,先由建筑构成院落单元,多个院落单元平行复制组合成街坊,这一特点既显现出中国传统合院街区的影子,也像是欧洲中世纪城市街坊的翻版。视尺度不同,里院街坊可由一个或多个单元构成。里院街坊的构成也是先从院落“单元”建构开始的,单元互相之间是平行结构,并且无论在空间、交通还是功能意义上,院落都是平面组织的核心。

城市中的里院街坊:多个平行的里院单元构成

2.2.2 里院单元:多户共享的内向院落

街坊中的里院单元互相之间以建筑背对背相靠,平行并置。每个单元内部围绕院落展开,采用围合式布局,共同营造丰富的院落空间。与中国传统合院不同的是,里院单元包含多个家庭单位,它们共享这个大庭院,建筑相互连接,没有秩序等级。与西方的传统庭院不同,这些共享庭院是邻里活动的中心,是造型的重点。建筑多为二至三层,建筑朝向内院开口,与院互动,沿街的建筑底层若作为店铺则同时朝向街道开门,许多院落正对门洞还设置了传统的影壁。每个院落均是独立的空间单元,通过入口与城市相接,院落之间互不干扰。

街坊中里院单元的内部构造

院落内部设置公共楼梯作为统一的交通枢纽,二、三层围绕院落以外廊联系交通。廊道为每家门前营造出灰空间,形成建筑与庭院的过渡,并与楼梯结合,共同成为邻里交往的平台,营造出具有浓厚生活气息的场所。这些庭院承载了邻里的日常生活,可用作交流空间、起居晾晒、仓储场地和露天作坊,它们是没有屋顶的“共享厅堂”[6]。

左图:建筑与院落的互动

右图:即墨路13号和武定路5号的院落内景

里院街区在东西方文化融合下产生两套建构逻辑:内部的院落继承了中国空间的内向传统,但服务多个家庭;而对外的开放性建筑立面则完全从西方周边式街坊转译而来,展现了西方城市营造中重视公共空间的传统。与西方的城市街坊类似,里院街区的边界以建筑而非墙体来限定出城市空间,建筑立面平行于街道,街坊的外轮廓直接定义街道。沿街建筑底层大多为商铺,朝向街道开放,用作零售、餐饮、服务等功能,为邻里及城市服务;二层以上均为住宅,直接朝向街道开窗,与城市产生互动,形成丰富的城市形象。

开放的外界面:青岛安徽路(靠近平度路)与芝罘路(靠近黄岛路)街景(2019年)

2.2.3 内外并重的城市细胞组织

青岛的里院街坊以棋盘式布局为基础,建筑平行街道而建,结合地形起伏,因地制宜地形成了四边形、三角形、五边形等形状的街坊单元。街坊尺度较小,边长平均50 m,街道宽度约12 m~15 m,两侧建筑界面高度约10 m~12 m,街道空间形成了高宽比近于1的宜人尺度。西方城市的小尺度路网结构在青岛的华人区得以实现,与开放的细胞边界相辅相成。这种内外兼顾的特质决定了细胞与细胞之间必须互相配合,形成互动,也决定了这种通过同构关系形成的城市街区能对城市公共空间产生积极影响。显然,殖民文化影响下的中国城市发现了城市公共空间的积极价值,它保持了空间的内向传统,又积极面对城市,开放的外部边界与内部子系统相结合,实现了空间与功能的复合。

2.2.4 小结:东西方空间文化的巧妙结合

里院的空间结构展现了欧洲街坊的中国化转译。建筑面向城市街道,促进城市活力;其内部又以院落为中心,建立多个院落子系统,继承了中国传统庭院的丰富内部世界,并服务于多个家庭,实现了家庭庭院向邻里庭院的转型。上海的里弄以及汉口的里分街区也呈现出内外并重的空间特征。它们通过外部一圈建筑围合出一个较大的街区,内部通过主弄和支弄组织内部子系统,形成一个庞大的社区。无论是承载了邻里生活的里院空间,还是富有街道生活气息的弄堂,它们均以不同的方式对传统空间进行了现代演绎,对当时处在现代化进程中的中国城市来说具有特殊的类型学意义。

2.3 当代城市细胞:回归内部的封闭社区

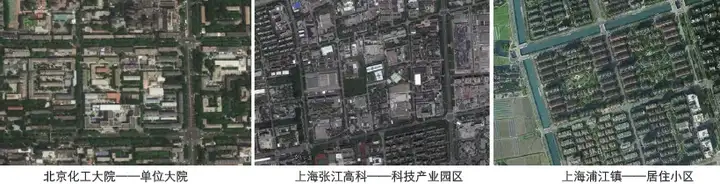

新中国成立之初,单位大院成为国家政治、经济和社会结构的基本组成细胞和运行单元。这种形式是20世纪50年代意识形态的缩影,展现出计划性和独立性,以单位为组团建立一整套工作和生活福利设施,形成了一个个自给自足的社区单元。其布局具有强烈的内向秩序,传统的轴线序列和封闭的围墙在单位大院中再次出现。

改革开放后,受到市场经济和现代主义理念的双重影响,追求高效的现代城市产生了多元的新类型,以点式和行列式为主要形态,如剧院、博物馆、商业中心等独立式的地标建筑,以摩天楼组成的城市CBD和城市边郊的产业园区等,以及最普遍也是最重要的空间类型——居住小区 。近30年来,作为商品房的封闭式居住小区几乎发展成为中国城市建设的主要空间模式,不论是城市中心的多、高层住宅,还是郊区的别墅,均以封闭式居住小区形式建设。从1991至2000年,上海83%的居住小区被封闭起来,同期广东省封闭了54 000个小区,覆盖70%以上城乡面积和80%以上人口[7],一种新的空间类型正在改变着中国城市形象。

现当代城市中的细胞

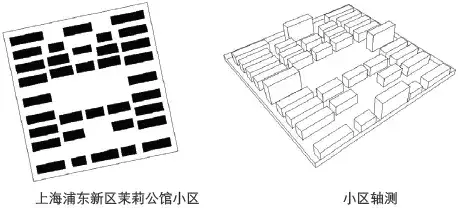

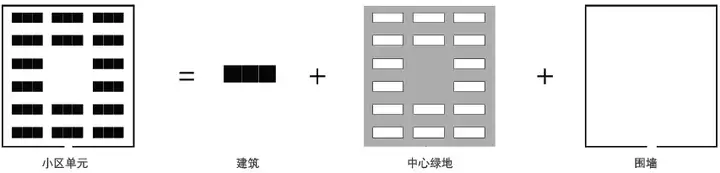

2.3.1 居住小区:封闭的巨型复合单元

不同于传统和近代的城市细胞,当代城市多是大街廓、大地块的统一开发,形成由独立单元构成的巨型城市细胞。这些小区在空间结构上的组织较为单一,一般以点式或板式的建筑单体根据日照和容积率要求高效地行列式排布,共同围合出中心绿地或社区中心,外部以围墙封闭或者局部设置底商,通过小区大门和内部环路组织交通流线。小区空间展现出内向性特征,内部的造型得到充分的关注,而外部的城市公共空间则原则性地被主动忽略。

城市中的小区:独立单元构成的细胞

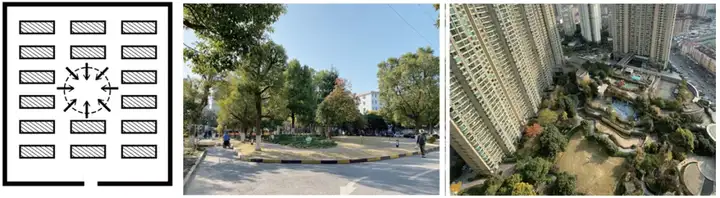

2.3.2 小区单元:确定的中心与不确定的边界

小区的空间布局简单明确,建筑一般通过单元叠加,按照利益最大化的原则以行列式布局。中心区域一般被抽掉一两栋建筑以形成小区中心,再配以精美的绿化,供小区的居民休闲活动。由于小区占地面积大,为了节约管理成本又尽量减少开口,造成了小区内部一套独立于城市的多层级交通系统,人们要经过户门、单元门、小区门等漫长的路径,才能从个人住所到达外部的城市公共区域。住宅与城市的关系既是空间距离,也是心理距离。层级越多,越能形成住户对小区内部空间的支配感与专属感,空间的内向性特征就越强烈;而这显然与传统宅院的深度营造有着某种渊源。

小区的内部构造

无论规模大小,小区的中心永远会预留一块绿地,并对其进行丰富的拓展,设置运动场地、健身会所、幼儿园、社区商业等多种功能。这个中心的地位堪比传统的庭院,它的造型也成为小区设计的重头戏。几乎每个中心绿地都倾注了设计师的心血,设计师经常采用复杂的曲线造型将绿化、水体、硬地、连廊、游乐设施等元素整合在一起,手段丰富多样。尽管尺度和形态发生了巨大变化,使用者也从过去的家庭转变成了没有血缘关系的邻居,但居住小区的中心绿地以新的方式继承了传统空间中院落的文化属性。

左图:小区向心式的平面布局

右图:集景观、健身、休闲于一体的中心绿地空间:乾溪三村和瑞虹新城(2019年)

为避免雷同,设计师也会对行列进行“改良”,通过建筑的扭动或弯曲,以形态的变化来营造小区空间的丰富性。建筑总体上继承了坐北朝南的传统,这不仅是日照通风的需求,也有方位空间文化的影响。确定的朝向以及行列布局使得小区被动地面对城市空间,东西向的山墙无法形成连续的城市空间界面。小区的外边界大多用围墙或绿篱限定,建筑退守其后,无法与街道互动。一些小区会用商业裙房取代围墙,底商在住宅建筑和街道之间建立了一个缓冲,形成对街道空间和功能的弥补。

居住小区沿街界面:瑞虹新城沿街围墙以及乾溪三村小区沿街底商(2019年)

2.3.3 回归内部的城市细胞组织

当代居住小区通常占地10 hm²以上,小区的边长(也就是街廓的尺度)多可达数百米,小区的大门也较少,致使小区内部和城市街道之间很少发生交流。多个大尺度街廓并置在一起,使街道空间非常消极,不适宜步行,影响了街区的活力。此外,小区内的建筑布局与造型完全由自身因素决定,导致小区之间在形态上缺少关联,临街界面各自为政,难以形成清晰的街道空间。这种封闭式的空间组织展现了传统空间特征,围墙划分大地块,内部通过围绕中央绿地组织建筑形成一个大型居住区。内向封闭的特质决定了细胞与细胞之间不必相互配合,也决定了通过细胞同构形成的城市街区不能主动建构城市公共空间。

2.3.4 小结:顽强的文化基因

当代居住小区继承了传统,完成了内部世界的回归。小区的建筑布局、交通组织等均通过自身的技术逻辑来组织,而外边界放弃了对街道的积极塑造。内部绿地、游戏场地、会所等设施十分丰富,形成自给自足的小社会,但失去了服务城市的机会。传统城市中以家庭为中心的庭院空间转变成以邻里为中心的内部世界,它取代了外部世界,成为空间营造的重点。显然,在经历了近代殖民文化的短暂影响之后,中国的城市空间再次回归了内向的传统。但这次回归与传统有着显著差别,一是尺度的巨构,二是内部的中央绿地不再是家庭私有,而是几十、几百户居民共享;邻里空间获得了准城市公共空间的意义。

3

总结:中国空间的内向性特质与展望

作为一种文化现象,中国城市空间的内向性源自以家庭为中心的传统生活方式,公共生活、公共空间在中国人的内心始终没有获得重要地位。所以,中国城市可以放弃街道,但那个内部的丰富世界却始终坚持了下来。中国空间的中心是那个属于家族或邻里的内部世界,由此演绎出独立于城市的丰富的内部系统,它取代外部世界,成为空间的永恒主题。

三个时期的典型案例分析显示,近现代以来的中国城市细胞建构机制尽管经历了大的改变,但始终没有偏离过内向发展的基本逻辑。在传统城市中,街坊进一步被拆分为院落单元,多个院落单元同构发展,每个单元以内部合院为核心,通过一套自身的逻辑系统来组织空间,而街区则以封闭的墙体面对街道,放弃了与外部世界的对话。近代里院受西方空间文化的影响,外边界向城市积极开放,塑造了街道,但街区仍然是由多个子院落单元构成,空间与活动以院落为中心展开,形成了具有内外两套组织逻辑的新型细胞。到了当代,城市细胞再次彻底回归内部世界,巨大的封闭式小区按照自身的内部需求来组织空间,与外部割裂,使城市空间决定性地回到传统的原点,这种变化也同时折射出中国社会的变迁。

三个历史时期城市细胞建构机制比较

三种类型的城市细胞建构机制分析显示,城市细胞可以作为一种空间理论概念,也同时具有作为城市设计操作工具的应用潜质。在三个历史时期中,最特别的城市细胞当属近现代的里院或里弄。它既传承了中国空间文化的内向基因,又吸收了西方的外向特点,二者的结合促成了中国城市空间史上短暂而又独特的篇章。遗憾的是,这种两面性的城市细胞没有能够得到普及与发展。否则,它一定会进化成为价值比肩中国传统庭院的空间类型,并且在今天的城市建设中发挥重大作用。面对快速的城市化进程,面对传统空间文化的生存危机,这种内外并重的城市细胞可以成为应对现代开放社会的城市设计药方,在细胞内部建构一个空间子系统的同时,保持外部对城市的开放性。此乃本文的潜在动机:探寻一种既传承文化、又面向发展的,具有应用价值的中国城市细胞。

(图片来源:图片均由作者提供,分别来自:参考文献[2];平面分析图为自绘、作者自绘(其中巴塞罗那与巴黎街坊轴测图来自2017年同济本科毕业设计成果的案例分析部分)、乾隆京城全图来自:参考文献[8],四排二、四排三;苏州平江坊来自:参考文献[9];平遥古城来自:Google Earth 截图、平面图来自:参考文献[8],四排二、四排三;分析图由作者自绘、作者自绘、作者自摄、Google Earth 截图、参考文献[10])

注释:

① 作者在此文中引入城市细胞概念,并对其在城市空间中的建构意义进行过初步讨论。详见参考文献[1]。

参考文献:

[1] 蔡永洁,许凯,张溱,等. 新城改造中的城市细胞修补术——陆家嘴再城市化的教学实验[J].城市设计,2018(01):64-73.

[2] 莱昂·克里尔.社会建筑[M].胡凯,胡明,译.北京:中国建筑工业出版社,2011:28.

[3] 哈罗德·波登沙茨.柏林城市设计[M].易鑫,徐肖薇,译.北京:中国建筑工业出版社,2016:34.

[4] 李菁. 《乾隆京城全图》中的合院建筑和街坊系统研究(中文译稿)[C]//中国建筑学会建筑史学分会.建筑历史与理论第十辑(首届中国建筑史学全国青年学者优秀学术论文评选获奖论文集). 北京:科学出版社,2009.

[5] 武昕,刘晶.殖民规划下的城市巷弄空间——以澳门、上海、青岛为例[J].西部人居环境学刊,2014(02):37-46.

[6] 金山.青岛近代城市建筑1922—1937[M].上海:同济大学出版社,2016:135.

[7] MIAO P. Deserted cities in a jammed town: the gated communities in Chinese cities and its solution [J]. Journal of Urban Design, 2003, 8(1): 45-66.

[8] 北京市古代建筑研究所,北京市文物事业管理局资料中心.加摹乾隆京城全图[M].北京:北京燕山出版社,1996.

[9] 柯建民,金家俊,等.古坊保护[M].南京:东南大学出版社,1991:29.

[10] 张捍平.青岛里院建筑[M].北京:中国建筑工业出版社:2015:34.

本文原标题是《从三个时期城市细胞的建构看中国城市空间文化特质》

备案号:

备案号: