陈洋:从自然山水格局看深圳都市圈形态演进

陈 洋

广东省城乡规划设计研究院有限责任公司

住房政策研究中心主任

政策研究部负责人

1

都市圈与自然山水

“都市圈”概念近来在国家部委的文件中被频频提及,对“都市圈”关注度的提升,其原因从宏观上看,是全球竞争格局下要素配置规律使然,在城市群关联日趋紧密、相邻城市间互动日趋频繁的今天,都市圈已经成为一个关键性的发展和治理尺度,而在中微观层面更为现实的原因,则是城市尺度不断增大导致的人地关系日趋紧张,迫使我们必须以生态文明的视角重新审视区域发展的可持续性问题。都市圈作为一个超越单个城市的更大尺度空间,必然会将更大范围的自然地理要素纳入其中,原本属于城市外围的山川河流,变成了都市圈内部的斑块廊道,城市化地区与自然山水在空间上形成了一种嵌套关系。

日前,自然资源部正在制订的《都市圈国土空间规划编制规程》公开征求意见,而在长三角、珠三角等一些城市化水平较高的区域,已经开始筹划编制都市圈国土空间规划,通过空间资源的协调配置对市县级国土空间规划形成引导。从国土空间规划的层面来看待这种人地嵌套关系,在强调开发与保护并重的逻辑下,城市被置于与自然更为平等的地位,“生态文明”理念被凸显出来,人则从凌驾于自然之上的主体,变成了要与自然和谐共处的伙伴。

于是,自然山水格局作为一个无法被忽视的视角,为我们看待和理解都市圈发展提供了的独特而有趣的启示。

2

“存在”与“治理”

世界上的城市,地理环境各异,有的城市山高水险,也有的城市一马平川。但无论如何相异,城市,或更广泛的人类聚落,从来都是与自然山川紧密互动的存在。

早期大型古代文明出于原始的生存需求,以及逐渐发展起来的生活与生产目的,都会对山水等自然要素加以利用。河流在人类聚落选址中的重要性自不必说,即使是地处沙漠的城市,也必须靠近绿洲水源;而选址山林也可以获取丰富的动植物资源和食物来源,且具备较强的防御性,更适合早期人类的生存。

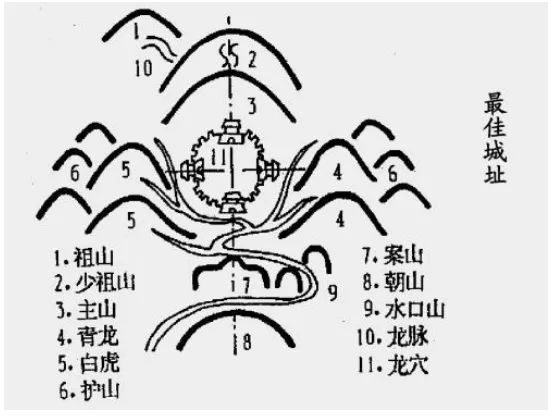

在地球陆地上的大部分地区,山和水本来就是相伴的。对于人类来说,除了具备防御、生活、生产的属性,山水相接的地带通常还有较好的气候和生态条件。山地迎风坡会形成地形雨,雨水相对充沛,植被相对茂盛;河流冲出山体后决口形成洪积扇平原,高地泥土相对紧实,低地泥土相对肥沃,分别适合于建城和耕作。因此,这样“背山面水”的自然地理格局被很多农耕文明所采用,中国更是将这样的地理格局优势用“风水堪舆”的形式嵌入了“天人合一”的文化观念中,代代相传。可以说,自然山水格局就像是古代城市的“母体”,包裹并孕育着城市文明的生长。

图1:中国古人理想城址的山水格局

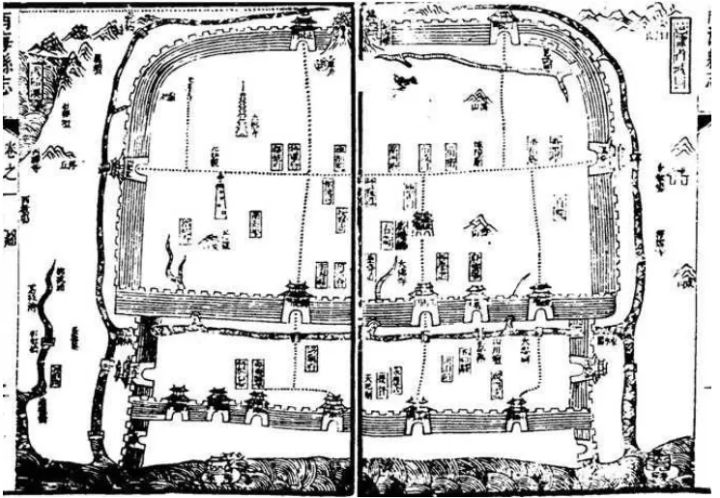

随着城市和区域的发展,出现了具有行政管辖职能的大型城市。在交通不便的古代,这类城市必须既能利用山体的防御性、河流的便利性,也要避开大山的阻隘,以实现对尽可能大的区域实施管辖。汉初刘邦定都长安,就是考虑到关中地区的有利地形,退可凭山而守,攻可顺河而下。广东在明清时期的主要州府,其最初的选址也都有类似的考虑,如广州城址从战国时期为越人公师隅选定,经南越国宫署,后稳定于汉建安年间,此后两千多年未再迁移。据文献记载,广州城一开始就选定在古代珠江口漏斗状海湾顶部的河口处,东江、西江、北江在附近汇流入海,这里北靠白云-越秀山麓,南面江海,地势平坦,水陆交通便利,又不受海湾咸潮影响,是非常理想的城址。

图2:康熙年间省城布局资料来源:康熙《南海县志》卷 1,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,书目文献出版社,1992 年影印本,第 25 页。

然而在行政治理的层面,城市辖域范围的划定又需要考虑更多的因素。

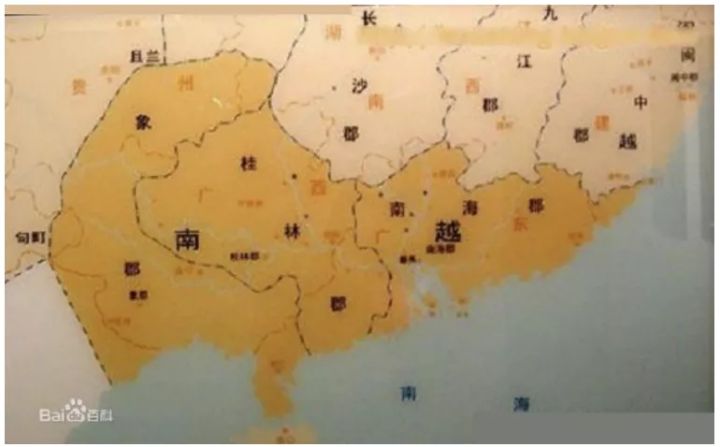

中国古代的行政区划有两种模式:“山川形便”与“犬牙相入”。“山川形便”就是以自然山川为行政边界,而“犬牙相入”则是出于管治的考虑,行政边界故意打破自然边界,由此使得各地方政权无法据险作乱。有意思的是,“犬牙相入”模式最早的尝试正是在岭南地区:秦始皇设立象、桂林、南海三郡,其中桂林郡、南海郡与北边长沙郡的边界并没有依照南岭划定,长沙郡的一角伸入南岭以南,这一直是南越王赵佗的心结,也最终为汉武帝灭南越国提供了关键性的军事条件。

图3

“山川形便”与“犬牙相入”,在一定程度上体现出古人在与自然山川互动中的矛盾心态,一方面在生产生活层面希望尽可能依凭山势水利,另一方面在政治层面又希望破除地理割据。于是,山川河流同时作为统合性力量与阻隔性力量,深刻影响着城市地域的文化、经济、制度、军事,也给城市之间的互动带来种种变数。

3

“碰撞”与“突围”

工业革命之后,现代技术水平突飞猛进,城市以前所未有的速度扩张,规模、形态、网络都飞速增长,人们开始意识到,城市增长的边界开始触碰甚至侵蚀外围的生态空间,城市与自然的关系变得越来越紧张,自然不再是包裹孕育城市的“母体”,而是成了城市成长的障碍和束缚。

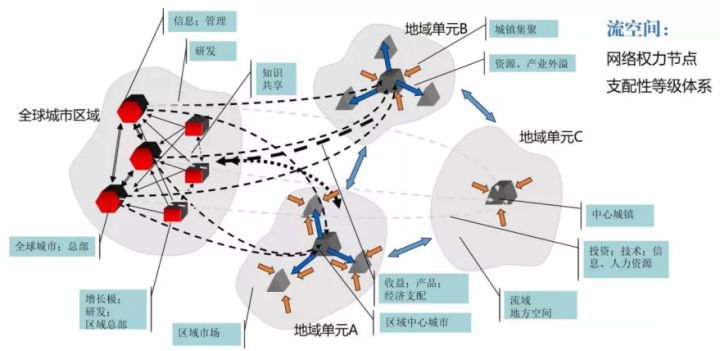

全球化背景下,现代“流空间”(Space of flows)对传统的基于自然地理环境的地域空间形成了更为强烈的冲击,为了响应“流空间”的支配,大量以资本吸引为导向的“地方空间”(Space of places)被建构出来,区域经济发展与传统地域空间的耦合关系被打破,与之相伴生的,则是自然生态本底被忽视、被伤害,乃至迅速恶化。

【本部分内容详见: 基于流域的地方空间:演变与重构 】

图4:全球“流空间”网络对“地方空间”的支配

现代化的开发建设手段,对自然地理障碍的突破是摧枯拉朽式的。小型的山包可以被推平,小型的河流可以被掩埋,隧道可以洞穿大山,大桥可以跨越大江大河,甚至跨越海湾。千万人口级别的城市,需要用隧道、桥梁去拓展自己的边界,实现空间突围。可是正如齐美尔(Georg Simmel)所说的,人不能栖居在桥上。都市圈中人们的生活范围以通勤距离为标尺,可是这些通勤并不依赖隧道或跨海大桥,而是在一个更为完整的地理单元内展开。于是,城市的跨地理边界扩张与生活的本地化之间产生了越来越大的张力。

4

“新地方空间”

当现代城市的功能性网络在拓展过程中遭遇地理边界的局限,可能出现两个趋向,一方面是“内聚”,即在地理边界之内继续填充加密;另一方面是“外跨”,即搭建跨越地理边界的基础设施,以将城市内部的功能向外疏解。城市空间能否顺利实现外跨,要满足硬件和软件两方面的条件,也就是既要取决于基础设施的建设水平,也要调整行政治理模式,以适应新的空间网络组织。

我们以深圳都市圈为例,来看看这个互动过程。

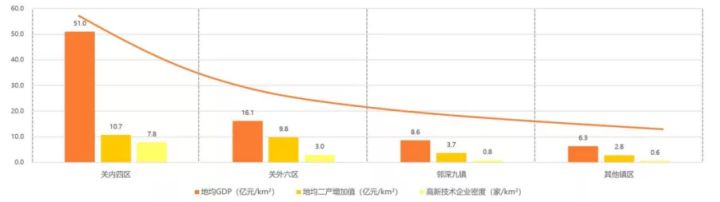

从传统的统计数据入手,可以发现深莞两市从南到北存在一种复杂的梯度关系,其中,GDP和企业密度等表征经济发展水平的指标呈现出由南向北递减的梯度,这种梯度关系在以香港、深圳为核心引擎的产业分工体系中,是符合预期的;然而,人均学校、医院数量和轨道密度等表征公共服务配套的指标,却在东莞临深地带出现了明显的“塌陷”,这个塌陷也成为了深圳产业向北外溢的阻碍因素。

图5:莞深各圈层经济发展对比

图6:莞深各圈层公服配套对比

出现公共服务“中部塌陷”的原因当然很复杂,但在很大程度上受到自然地理边界与市辖行政边界这“双重边界”的共同影响。

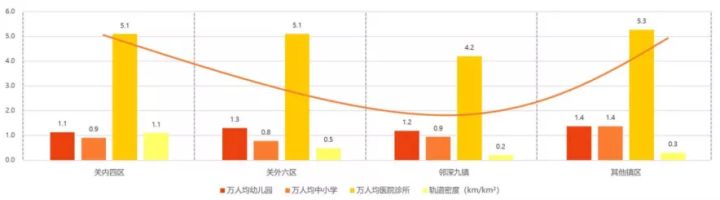

在自然地理边界方面,莲花山脉分叉后形成两条东西走向山体支脉,分别是南侧的“梧桐-塘朗山脉”和北侧的“银瓶-大岭山脉”,以山脉为骨架,石马河、寒溪河自南向北流入东江,形成两片相对独立的洪积平原,山体以西的海湾地带则在珠江水流与洋流共同作用下,形成南北连为一体的海积平原。两座山体支脉与平原构成状如三明治的嵌套格局,城镇也在这样的格局中生长。

图7

经济格局遵循市场要素驱动的规律,在以香港、深圳为核心的“前店后厂”分工体系中,经济发展水平的南北梯度完全符合预期。然而,如果从自然格局来看,会发现塘朗山以南的深圳核心地区,扣除法定基本生态控制线后的可建设用地空间仅有约280平方公里,远低于大伦敦都市圈的960平方公里,和东京都的1000平方公里。局促的空间和强大的经济势能,使得深圳具有强烈的向北辐射的动机与动力,自2000年代后期开始,深圳通过行政区划调整、基础设施建设、城市事件驱动等一系列举措,大幅提升了山体以北的发展水平。

图8

然而,公共品供给遵循的是城市辖域内统筹的机制,而山体的阻隔给东莞市域内的公共品供给统筹造成了实质性的影响。穿越山体的交通、市政设施工程难度大、成本高,客观上造成跨山通道局限,同时这些高等级设施的建设需要强有力的行政统筹能力,然而东莞“市镇分治”的行政结构也给统筹造成了一定制约,从居民出行大数据来看,银瓶-大岭山脉存在明显的联系断档。同样在这样的行政结构下,临深各镇在公共服务供给方面也得不到市级层面的充分支持,与快速成长的龙华、龙岗之间的落差不断拉大。

图9(图片来源:东莞市域战略规划专题)

实际上,在梧桐-塘朗山以北、银瓶-大岭山以南的平原地带,建设空间规模接近1200平方公里,开发工程难度较低,是非常适合城市发展的理想地带,既有利于都市圈核心功能扩容,也有利于深莞两市网络的完善提升。然而受制于“两山”之间深莞行政边界“犬牙相入”的格局,目前这一地带的一体化发展并不理想。

如果将深莞地区的轨道交通网络叠加在山水格局之上,会注意到“两山”之间已出现多个重大枢纽布局,如深圳的大空港、光明城、坪山以及东莞的塘厦等,均是汇聚了国家高铁、城际轨道、市域快线、城市地铁等多层级轨道网络的复合站点,同时也是牵动都市圈内外圈层跨市联动的“关节”。未来随着轨道线路铺设到位,这些枢纽地区的巨大潜力将不断释放。

图10:深莞地区轨道体系

目前可以看到的是,深圳大空港枢纽联动东莞滨海湾新区打造湾区国际总部经济格局已初现端倪;光明城枢纽也将支撑深圳光明科学城与东莞松山湖之间开展环巍峨山科研合作,共建国家综合科学中心先行启动区。塘厦枢纽所在的东莞东南临深片,尽管相对其他两大平台要安静许多,但未来深圳外环高速公路、深圳地铁10号线东延线以及赣深高铁、常龙城际、中南虎城际等构建的纵横网络,将为这一区域的交通区位改善带来重大利好。

此外,在“两山”之间的“第二圈层”还必须要处理好城市发展与自然山水格局的关系,围绕“一河(茅洲河)一山(环巍峨山)一谷(石马河谷)”等自然资源开展共建、共治、共享,融合生态保护修复与城镇品质提升,将为“第二圈层”创造更多亮点。

图11:一河一山一谷

当然,上述美好想象,需要与之适配的行政结构作为保障,我们仍然不能无视这一地带行政边界“犬牙相入”以及东莞一侧以镇为基本单元的不利现实。

对于全球资本循环来说,适宜的“地方空间”是全球资本的“落脚点”。改革开放初期,低成本的产业腹地是适配全球制造业资本的地方空间,以镇为主体的分散治理模式能充分展现出灵活性;而在我国低成本优势不再、产业价值链不断上移的今天,要想构建以科技创新为引领,以生产性服务业和现代制造业网络为配套,以高效能交通全方位支撑,且以完整地理单元和高品质环境为基底的“新地方空间”,必然有赖于治理结构优化与协作机制创新,以强有力的行政力量与活跃的市场力量相适配,才能让外部投资对“新地方空间”产生足够的信心,进而驱动区域的可持续发展。

参考文献:

黄素娟,从省城到城市:近代广州土地产权与城市空间变迁,社会科学文献出版社,2018年1月

备案号:

备案号: